内蒙古大兴安岭森林生态系统国家野外科学观测研究站

大兴安岭站王冰教授为大兴安岭农林交错区碳储量算笔“明白账”

作者: 大兴安岭站 更新时间: 2025-04-23

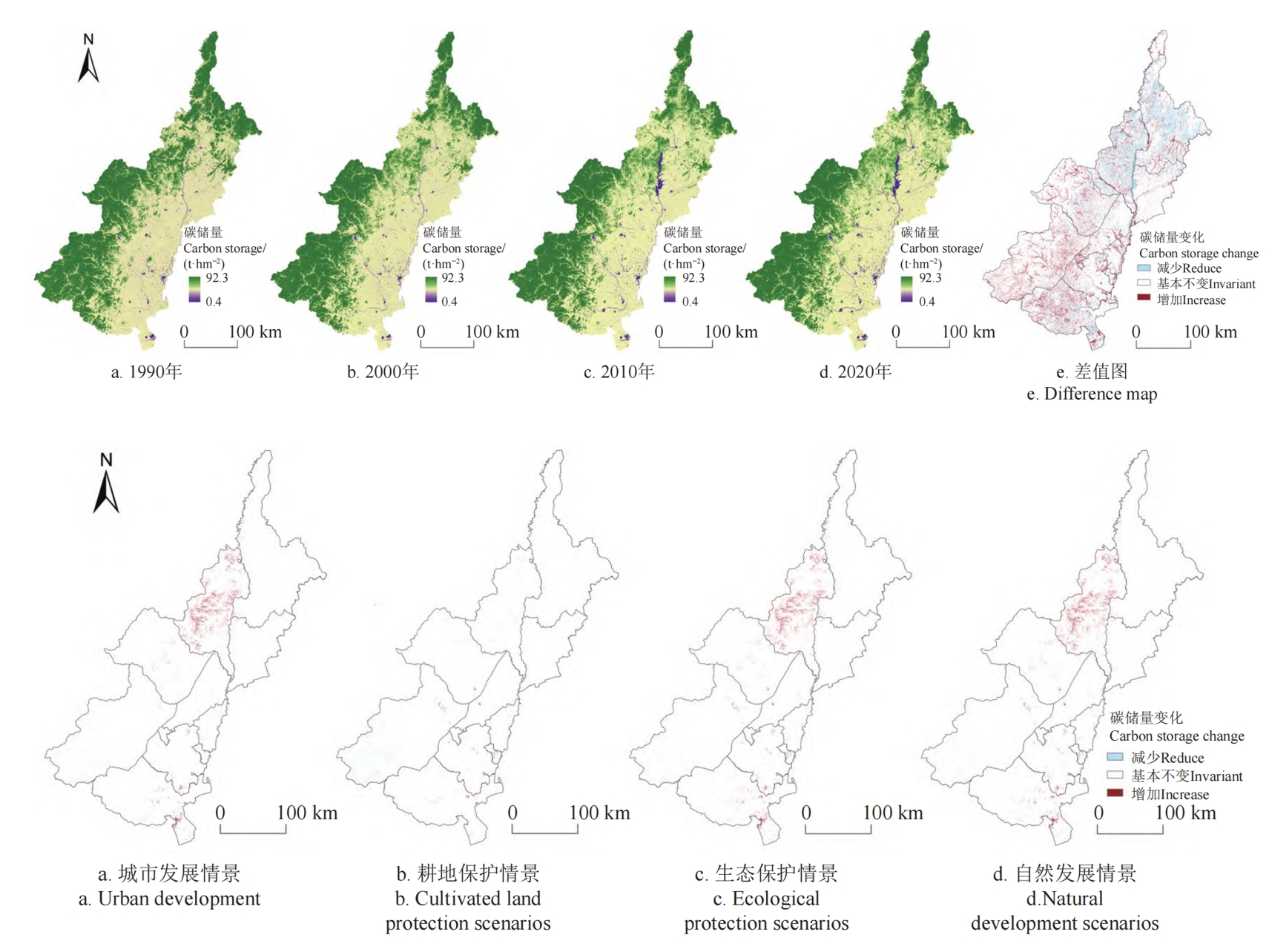

大兴安岭农林交错区位于东北亚腹地带,该区域不仅是中国碳储量的重要区域,同时也是中国重要的商品粮供应地,面临着生态保护与经济发展的双重挑战。以往的研究大多对整个大兴安岭地区水源供给和生境质量服务功能的动态评估做了相关研究,但缺乏对大兴安岭农林交错区的碳储量时空变化特征及驱动力因素分析。因此,大兴安岭站通过分析1990—2020年间该区域的土地利用和储量变化数据,结合自然因素和人为因素数据,分析不同驱动因子对碳储量空间的分异性的解释能力,并应用PLUS模型预测2030年不同发展情景下的碳储量变化趋势,以期为该区域的生态保护、土地利用规划以及双碳目标的应对措施提供科学依据。

通过分析林地与耕地交错地带的土地利用时空变化及其对碳储量的影响,探索提升碳汇能力的有效途径。运用PLUS-InVEST模型以及地理探测器(Geodetector)的分析方法,对大兴安岭农林交错区1990-2030年土地利用时空变化对陆地生态系统碳储量时空变化特征的影响,并分析其碳储量变化的驱动因素。

大兴安岭站王冰教授将PLUS模型高精度土地利用模拟与InVEST模型碳储量评估结合应用于大兴安岭农林交错区。同时,通过地理探测器量化9项自然与人文驱动因子,构建起四维时空分析框架。该研究获得自治区科技计划项目支持,研究成果“基于PLUS-InVEST模型的大兴安岭农林交错区碳储量时空变化及驱动力分析”发表于中文领军期刊《农业工程学报》,并被EI收录。